雷达液位计的回波曲线是分析液位测量精度和设备状态的核心工具,需结合物理原理与实际工况综合解读。以下从曲线构成、关键参数、异常识别、优化策略四方面系统解析:

1. 回波曲线基本构成

主波(有效回波):液面反射的真实信号,对应液位高度。其特征包括:

峰值位置:时间轴上的位置直接对应液位距离(需校准后转换为实际高度)。

波形特征:理想主波为陡峭单峰(如脉冲雷达),或平滑曲线(如FMCW雷达)。若波形宽泛或分裂,可能存在液面波动、泡沫或湍流。

信号强度:主波强度需高于噪声阈值(通常≥-40dB),否则可能被误判为干扰。

干扰波:

容器壁/结构反射:固定位置的强回波(如锥形顶、支架),需在安装时通过“空罐标定”排除。

假波/多次反射:信号在液面与容器顶/底间多次反射形成的叠加波,表现为等距多峰,需通过信号处理算法(如回波识别算法)过滤。

噪声/杂散信号:环境电磁干扰、天线未清洁或物料附着导致的随机波动,需通过滤波设置抑制。

2. 关键参数与解读逻辑

时间-距离转换:回波时间轴需根据介质介电常数(ε)和光速校准为实际距离。例如,介电常数高的介质(如水,ε≈80)反射强,主波易识别;低介电常数介质(如油,ε≈2-3)需更高灵敏度。

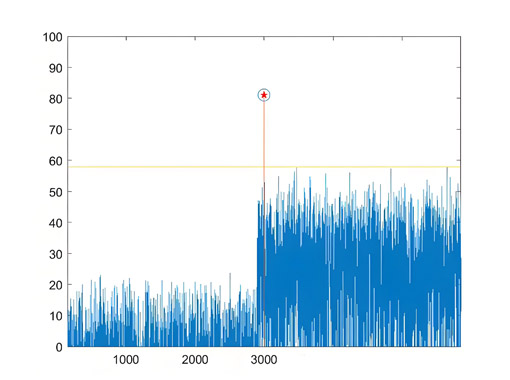

回波幅度与信噪比(SNR):

SNR>20dB为理想状态,<10dB时测量可靠性下降。

主波幅度突然衰减可能预示天线污染、介质变化(如挥发、结晶)或液位下降至盲区(如锥形底)。

波形斜率与对称性:

上升沿陡峭:液面清晰(如平静水面)。

上升沿平缓/不对称:液面波动、泡沫覆盖或湍流(需调整阻尼时间或采用抗泡沫算法)。

3. 常见异常曲线识别与诊断

多峰现象:

真多峰:液面分层(如油水界面)、搅拌桨叶反射,需结合工艺判断是否为有效液位。

假多峰:信号多次反射或干扰,需通过“回波搜索窗口”设置或动态滤波消除。

主波缺失/衰减:

天线污染:物料附着导致发射能量衰减,需定期清洁。

介质变化:介电常数骤降(如从水切换为油)导致反射减弱,需重新校准或调整发射功率。

盲区干扰:液位过低时,主波可能落入近场盲区(通常为发射头到液面距离<最小测量距离),需调整安装高度。

曲线漂移:

温度/压力变化:影响介质介电常数或天线性能,需补偿或采用温度/压力传感器联动修正。

机械振动:容器振动导致回波位置波动,需加装减震装置或采用动态跟踪算法。

4. 优化策略与实操建议

安装优化:

天线选择:根据介质特性(腐蚀性、粘度)选用喇叭口、抛物面或导波管天线。

安装位置:避开进料口、搅拌器等干扰源,确保天线垂直对准液面。

参数调整:

滤波设置:通过数字滤波器(如移动平均、卡尔曼滤波)抑制噪声,但需避免过度滤波导致延迟。

回波阈值:动态调整回波识别阈值以适应不同工况(如高噪声环境提高阈值)。

标定与维护:

空罐标定:在无料时记录容器壁反射位置,作为干扰波基准。

定期验证:对比人工实测或其它液位计数据,验证雷达精度。

清洁周期:根据工况设定天线清洁频率(如粉尘环境每周清洁)。

回波曲线的解读需结合物理原理、设备参数、工况特性三维分析。操作时,应先通过空罐标定排除固定干扰,再通过主波特征判断液位状态,最后通过参数调整和定期维护确保长期稳定性。遇到复杂曲线时,可结合工艺知识(如搅拌状态、介质特性)综合判断,必要时联系设备厂商进行专业诊断。

EN

EN